|

仧弸偝巜悢乮WBGT乯偲偼丠

丂弸偝巜悢乮WBGT乮幖媴崟媴壏搙乯Wet Bulb Globe Temperature乯偼丄

擬拞徢傪梊杊偡傞偙偲傪栚揑偲偟偰1954擭偵傾儊儕僇偱採埬偝傟偨巜昗偱偡丅

丂扨埵偼婥壏偲摨偠愛巵搙乮亷乯偱帵偝傟傑偡偑丄偦偺抣偼婥壏偲偼堎側傝傑偡丅

丂弸偝巜悢乮WBGT乯偼恖懱偲奜婥偲偺擬偺傗傝偲傝乮擬廂巟乯偵拝栚偟偨巜昗偱丄恖懱偺擬廂巟偵梌偊傞塭嬁偺戝偒偄

嘆婥壏丄嘇幖搙丄 嘊擔幩丒鐃幩(傆偔偟傖)側偳廃曈偺擬娐嫬偺俁偮傪庢傝擖傟偨巜昗偱偡丅

仸惓妋偵偼丄偙傟傜俁偮偵壛偊丄晽乮婥棳乯傕巜昗偵塭嬁偟傑偡丅

弸偝巜悢

乮WBGT乯 |

亖 |

婥丂壏 |

丂 |

幖丂搙 |

丂 |

鐃幩擬 |

| 侾 |

丗 |

俈 |

丗 |

俀 |

丂擬拞徢偺婋尟搙傪敾抐偡傞悢抣偲偟偰丄娐嫬徣偱偼暯惉18擭偐傜忣曬採嫙偟偰偄傑偡丅

丂弸偝巜悢乮WBGT乯偼姡媴壏搙寁丄幖媴壏搙寁丄崟媴壏搙寁傪巊偭偰寁嶼偝傟傑偡丅

丂

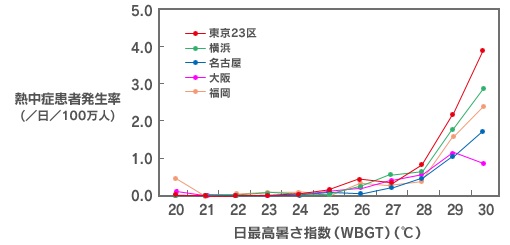

丂忋恾偺僌儔僼偐傜傕弸偝巜悢乮WBGT乯偑28亷乮尩廳寈夲乯傪挻偊傞偲擬拞徢姵幰偑挊偟偔憹壛偡傞條巕偑暘偐傝傑偡丅

丂仸忋恾偺僌儔僼偼丄暯惉侾俈擭偺庡梫搒巗偺媬媫斃憲僨乕僞傪婎偵擔嵟崅WBGT偲擬拞徢姵幰敪惗棪偺娭學傪

帵偟偨傕偺偱偡丅

丂

仧弸偝巜悢偺巊偄曽

丂弸偝巜悢乮WBGT乯偼楯摥娐嫬傗塣摦娐嫬偺巜恓偲偟偰桳岠偱偁傞偲擣傔傜傟丄ISO摍偱崙嵺揑偵婯奿壔偝傟偰偄傑偡丅

丂乮岞嵿乯擔杮懱堢嫤夛偱偼乽擬拞徢梊杊塣摦巜恓乿丄

擔杮惗婥徾妛夛偱偼乽擔忢惗妶偵娭偡傞巜恓乿傪壓婰偺偲偍傝岞昞偟偰偄傑偡丅

丂楯摥娐嫬偱偼悽奅揑偵偼ISO7243丄崙撪偱偼JIS丂Z 8504丂乽WBGT乮幖媴崟媴壏搙乯巜悢偵婎偯偔嶌嬈幰偺擬僗僩儗僗偺昡壙亅弸擬娐嫬乿偲偟偰婯奿壔偝傟偰偄傑偡丅

丂

仧擔忢惗妶偵娭偡傞巜恓

壏搙婎弨

乮WBGT乯 |

拲堄偡傋偒

惗妶妶摦偺栚埨 |

拲堄帠崁 |

婋尟

乮31亷埲忋乯 |

偡傋偰偺惗妶妶摦偱

偍偙傞婋尟惈 |

崅楊幰偵偍偄偰偼埨惷忬懺偱傕敪惗偡傞婋尟惈偑戝偒偄丅

奜弌偼側傞傋偔旔偗丄椓偟偄幒撪偵堏摦偡傞丅 |

尩廳寈夲

乮28乣31亷仸乯 |

奜弌帪偼墛揤壓傪旔偗丄幒撪偱偼幒壏偺忋徃偵拲堄偡傞丅 |

寈夲

乮25乣28亷仸乯 |

拞摍搙埲忋偺惗妶

妶摦偱偍偙傞婋尟惈 |

塣摦傗寖偟偄嶌嬈傪偡傞嵺偼掕婜揑偵廩暘偵媥懅傪庢傝擖傟傞丅 |

拲堄

乮25亷枹枮乯 |

嫮偄惗妶妶摦偱

偍偙傞婋尟惈 |

堦斒偵婋尟惈偼彮側偄偑寖偟偄塣摦傗廳楯摥帪偵偼敪惗偡傞婋尟惈偑偁傞丅 |

仸乮28乣31亷乯媦傃乮25乣28亷乯偵偮偄偰偼丄偦傟偧傟28亷埲忋31亷枹枮丄25亷埲忋28亷枹枮傪帵偟傑偡丅

擔杮惗婥徾妛夛乽擔忢惗妶偵偍偗傞擬拞徢梊杊巜恓Ver.3乿乮2013乯傛傝

丂

仧塣摦偵娭偡傞巜恓

婥壏

乮嶲峫乯 |

弸偝巜悢

乮WBGT乯 |

擬拞徢梊杊塣摦巜恓 |

| 35亷埲忋 |

31亷埲忋 |

塣摦偼尨懃拞巭 |

WBGT31亷埲忋偱偼丄摿暿偺応崌埲奜偼塣摦傪拞巭偡傞丅

摿偵巕偳傕偺応崌偼拞巭偡傋偒丅 |

| 31乣35亷 |

28乣31亷 |

尩廳寈夲

乮寖偟偄塣摦偼拞巭乯 |

WBGT28亷埲忋偱偼丄擬拞徢偺婋尟惈偑崅偄偺偱丄寖偟偄塣摦傗帩媣憱側偳懱壏偑忋徃偟傗偡偄塣摦偼旔偗傞丅

塣摦偡傞応崌偵偼丄昿斏偵媥懅傪偲傝悈暘丒墫暘偺曗媼傪峴偆丅

懱椡偺掅偄恖丄弸偝偵側傟偰偄側偄恖偼塣摦拞巭丅 |

| 28乣31亷 |

25乣28亷 |

寈夲

乮愊嬌揑偵媥懅乯 |

WBGT25亷埲忋偱偼丄擬拞徢偺婋尟偑憹偡偺偱丄愊嬌揑偵媥懅傪偲傝揔媂丄悈暘丒墫暘傪曗媼偡傞丅

寖偟偄塣摦偱偼丄30暘偍偒偔傜偄偵媥懅傪偲傞丅 |

| 24乣28亷 |

21乣25亷 |

拲堄

乮愊嬌揑偵悈暘曗媼乯 |

WBGT21亷埲忋偱偼丄擬拞徢偵傛傞巰朣帠屘偑敪惗偡傞壜擻惈偑偁傞丅

擬拞徢偺挍岓偵拲堄偡傞偲偲傕偵丄塣摦偺崌娫偵愊嬌揑偵悈暘丒墫暘傪曗媼偡傞丅 |

| 24亷枹枮 |

21亷枹枮 |

傎傏埨慡

乮揔媂悈暘曗媼乯 |

WBGT21亷枹枮偱偼丄捠忢偼擬拞徢偺婋尟偼彫偝偄偑丄揔媂悈暘丒墫暘偺曗媼偼昁梫偱偁傞丅

巗柉儅儔僜儞側偳偱偼偙偺忦審偱傕擬拞徢偑敪惗偡傞偺偱拲堄丅 |

乮岞嵿乯擔杮懱堢嫤夛乽僗億乕僣妶摦拞偺擬拞徢梊杊僈僀僪僽僢僋乿乮2013乯傛傝

|

丂

丂 丂

丂

丂

丂 丂

丂